Sprache ist das Holodeck, mit dem wir die Welt konzeptionalisieren und entsprechend begreifen. Sie ist omnipräsent. Entsprechend überrascht es nicht, dass jede:r Sprecher:in auch reflektierende Konzepte und Vorstellungen von Sprache und dem jeweiligen Sprach(en)kosmos, in dem er/sie sich bewegt, hat. Gespeist werden diese Vorstellungen von Metadiskursen über Sprache (z.B. in schulischen oder kulturellen Kontexten) und durch die unmittelbare Sprachproduktion und ‑perzeption.

Solche Diskurse über Sprache sind in vielerlei Hinsicht linguistisch interessant und relevant. Ein Aspekt, den ich hier herausgreifen möchte, ist ihr Einfluss als externer Faktor auf Sprachwandelprozesse. Diskurse können Sprachwandel z.B. im Rahmen von präskriptiv formulierten Standardisierungen, Stigmatisierungen oder auch Aufwertung bestimmter (vermeintlich) identifizierter Strukturen beeinflussen. Entsprechend ist die Beschäftigung mit laien- bzw. perzeptionslinguistischen Aspekten nicht nur für die Psycho- und Kongitionslinguistik, sondern auch für die historische Linguistik von Interesse.

Dabei steht die historische Linguistik selbstverständlich auch hier vor dem Problem der eingeschränkten Datenlage. Auskünfte über historische Sprachperzeption und Diskurse bekommt man nicht über Sprecher:innenbefragung, sondern nur über den kleinen Ausschnitt, den wir aus der schriftlichen Überlieferung heranziehen können: „Historical documents survive by chance, not by design“ (Labov 2010: 11). Tatsächlich sind Sprachwandel und ‑variation nicht erst seit der Dativ dem Genitiv sein Tod ist ein wichtiger Aspekt des gesellschaftlichen Sprachdiskurses, sondern bereits in mittelhochdeutscher Zeit (zwischen ca. 1050 und 1350) finden wir schriftliche Zeugnisse darüber, dass der deutsche Sprachraum als regional variierend wahrgenommen wurde. So zum Beispiel in einem Abschnitt der christlichen Lebenslehre „Der Renner“ des Bamberger Schulmeisters Hugo von Trimberg, die zwischen 1300 und 1313 entstanden ist. Darin bekommen wir nicht nur Auskunft über die regionale Vielfalt des damaligen Deutschen, sondern es werden auch einzelne Sprechergruppen mit bestimmten sprachlichen Eigenheiten identifiziert, wie in folgendem Ausschnitt illustriert:

Swer tiutsche will eben tihten,

Wer auf deutsch dichten möchte

Der muoz sîn herze rihten

Der muss sein Herz richten

Ûf manigerleie sprâche

Auf manigerlei Sprache

[…]

An sprâche, an mâze und an gewande

An Sprache, an Recht und an Trachten

Ist underscheiden lant von lande

unterscheidet sich Region von Region

[…]

Swâben ir wörter spaltent,

Schwaben spalten ihre Wörter

Die Franken ein teil si valtent,

Die Franken falten sie zum Teil

Die Beier si zezerrent,

Die Bayern verzerren sie

Die Düringe si ûf sperrent,

Die Thüringer schließen sie auf

Die Sahsen si bezückent,

Die Sachsen bezücken sie

Die Rînliute si verdrückent,

Die Rheinleute zerdrücken sie

Die Wetereiber si würgent

Die Wetterauer würgen sie

[…]

Dass insbesondere literarische Texte eine für die historische Dialektologie ergiebige Quelle darstellen, zeigt bereits Agathe Lasch am Beispiel mittelniederdeutscher Zwischenspiele (Lasch 1920: 360; s.a. jüngst Denkler & Elmentaler 2022). Aktuell wird am Institut für Germanistische Sprachwissenschaft / Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas im Rahmen des von der deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts „Adaptionen deutscher Varietäten in deutschsprachigen Dramen (16.–19. Jahrhundert) (AdViD)“ dieser Quelltyp näher untersucht.1Das Projekt befinden sich aktuell im Aufbau; neuster Stand und Datenbank werden in Kürze hier abrufbar sein. Wie aus der Projektbezeichnung ersichtlich, stehen dabei Theaterstücke im Zentrum, die den Vorteil haben, der gesprochenen, dialogischen Sprache konzeptionell nahezustehen.

Unter ›Adaption‹ wird im Rahmen des AdViD-Projekts die Einbettung nicht-schriftsprachlicher Varietäten in eine schriftsprachliche Rahmensprache verstanden, wie im folgenden Auszug aus Theodor Fontanes Gedicht „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ (1889) zu sehen, in dem der Autor seine eigene niederdeutsche Mündlichkeit in die rahmenbildende hochdeutsche Schriftsprache einbettet:

Und kommt ein Jung’ übern Kirchhof her,

So flüstert’s im Baume: „Wiste ne Beer?“

Und kommt ein Mädel, so flüstert’s: „Lütt Dirn,

Kumm man röwer, ick gew’ di ne Birn.“

Perzeptionslinguistisch besonders interessant sind nun Fälle, in denen nicht die autoreigene, sondern eine fremde Varietät adaptiert wird, wie man dies z.B. im Drama „Die Ratten“ (1911) des aus Schlesien stammenden Gerhart Hauptmann2Seine eigene Mündlichkeit findet sich im zunächst in schlesischem Dialekt verfassten Stück „De Waber“ ‘Die Weber’ (1891) verschriftlicht. in der Figurenrede von Alice Rütterbusch findet:

Alice Rütterbusch: Das war aber net grad, weißt, sehr freindschaftlich, daß d’ mir auf alle die sauberen und langen Brief kein Wörtel geantwort hast.

Direktor Hassenreuter: Wozu, ha ha ha, einem kleinen Mädchen antworten, wenn man genug mit sich selber zu tun hat und in keiner Beziehung was nützen kann? Sessa! E nihilo nihil fit! Das heißt auf deutsch: aus nichts kann nichts werden! Motten und Staub! Staub und Motten! ha ha ha! Das ist alles, was ich von meiner deutschen Kulturarbeit an der westlichen Grenze geerntet habe.

Alice Rütterbusch: Du hast also den Fundus net an den Direktor Kurz abgetreten?

Diese sprachlichen Auffälligkeiten der offensichtlich aus dem bairischen Sprachraum stammenden Figur fußen auf den Laienkonzepten Hauptmanns, die zum einen aus dem allgemeinen Sprachdiskurs und zum anderen seiner der direkten Dialektperzeption gespeist sind. Diese Merkmale können sowohl allgemeine Strukturen von Mündlichkeit darstellen (z.B. weißt ‘weißt=du’) als auch spezifische Charakteristika des intendierten Dialekts (z.B. Wörtel ‘Wörtchen’).3Am Text des Direktors Hassenreuter ist zu sehen, dass solche Adaptionen nicht nur auf nah verwandte Varietäten beschränkt ist, sondern auch die Implementierung von L2-Akzenten oder Fremdsprachen mit einschließen.

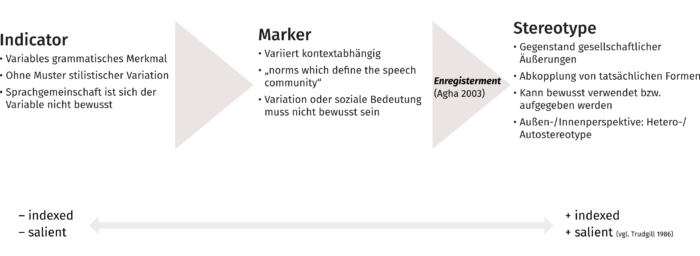

Solche sprachlichen Merkmale, die als charakteristisch für eine bestimmte Varietät gelten, wurden im Prozess der sogenannten Indexikalisierung mit sozio-kulturellen Vorstellungen von bestimmten Sprechergruppen assoziiert. Der Begriff ›Indexikalisierung‹ stammt aus der amerikanischen Soziolinguistik (insbes. Labov 1972; Silverstein 2003; Agha 2003) und beschreibt die Verortung von grammatisch variierenden Strukturen einer beliebigen Varietät auf einer Skala zwischen minimal und maximal indexikalisiert (vgl. schematische Darstellung in Abb. 1). Grammatische Merkmale, die zwar (areale) sprecherspezifische Variation aufweisen, aber noch nicht bewusst mit sozio-kulturellen Schemata verknüpfte sind, bezeichnet man als Indikator (›indicator‹). Sobald ein Indikator etwas stärker indexikalisiert wird und damit nun kontextabhängig, z.B. stilistisch variiert, wurden diese zu sogenannten Markern (›markers‹) indexikalisiert. Diese können, müssen aber nicht der Sprachgemeinschaft bewusst sein. Maximal indexikalisierte grammatische Merkmale sind schlussendlich Stereotype (›stereotypes‹), die registriert (›enregisterment‹) und mit einem sozio-kulturellen Schema identifiziert wurden. Entsprechend sind Stereotype Gegenstand von öffentlichen Äußerungen über die jeweilige Varietät bzw. die jeweilige Sprechergruppe und können bewusst verwendet oder vermieden werden. Eine wichtige Eigenschaft von Stereotypen ist auch, dass grammatische Strukturen losgelöst von ihrem eigentlichen Gebrauch verwendet werden können und damit produktiv im Sinne der sprachlichen Kreativität4Zum Begriff der sprachlichen Kreativität siehe Bossong (1979). sind. So beeinflusst der Prozess der Indexikalisierung auf verschiedene Arten auch Sprachwandelprozesse (insbes. Kerswill & Williams 2011; bereits Trudgill 2000 [1974]; Labov 1966; Victor Schirmunski 1928).

Die Strukturen, die im Rahmen von Dialektadaptionen wiederholt und systematisch auftreten, sind – sofern es sich nicht um Produkte der autoreigenen Mündlichkeit handelt – Marker und Stereotype. Die Adaptionen sind sowohl gespeist durch indexikalisierte Strukturen des Sprachdiskurs und füttern diesen zugleich. Im AdViD-Projekt geht es in einem ersten Schritt darum, die dialektalen Charakteristika in Adaptionen unterschiedlicher Dialekte in einem Korpus von aktuell 200 Dramen systematisch zu erfassen, um anschließend darauf aufbauend eine Typologie verwendeter Marker und Stereotype entwickeln zu können.

Eine wichtige grundsätzliche Frage, die damit einhergeht, wie valide literarische Dialektadaptionen tatsächliche Dialektstereotype (re)produzieren und wahrgenommen werden, ist die, wie (un)bewusst Dialektstereotype eigentlich sind. Setzen Autor:innen bewusst bestimmte Strukturen ein oder wenden sie bestimmte Regeln an, um die gewünschte adaptierte Zielvarietät zu evozieren, oder funktioniert die Adaption nach einmalig erworbenen Mustern automatisch, unterbewusst? Im Rahmen einer kleinen Online-Umfrage, deren Ergebnisse im Anschluss vorgestellt werden, wurde aus Sicht der Perzeption (und nicht der aktiven Produktion5Eine erste Studie zur Produktion erworbener Stereotype findet sich in Schäfer, Leser & Cysouw (2016). getestet, wie stark grammatische Muster mit räumlichen Konzepten von Dialektvarianten interagieren, wenn sie nicht explizit dialektal geframed sind. Die Grundvoraussetzung hierfür ist, dass in unseren erworbenen Konzepten sprachlicher Variation auch eine Verknüpfung zu räumlicher Variation besteht, wie dies perzeptionlinguistische Arbeiten zeigen (vgl. Purschke & Stoeckle 2019). Sprachliche Marker bzw. Stereotype rufen nun diese Perzepte ab, was uns ermöglicht, eine bestimmte sprachliche Äußerung einer bestimmten geographischen Region im Sprachraum zuzuordnen. Exemplarisch wurde hierzu die (un)bewusste regionale Assoziation von Verkleinerungsformen von Substantiva (im Folgenden ›Diminutiva‹) abgetestet, da es sich hierbei um ein im deutschen Dialektgebiet stark arealgebundenes variierendes grammatisches Feature handelt, das regionale Assoziationen befördert und das im sprachlichen Metadisskurs über dialektale Charakteristika und Variation stark präsent ist.

Diminution als Stereotyp

Wie schon im adaptierten Bairischen von Alice Rütterbusch zu sehen (s.o. Wörtel ‘Wörtchen’), ist Diminution vor allem in den Adaptionen ab dem 18. Jahrhundert ein Charakteristikum von Dialekten (vgl. Schäfer eingereicht(a); Schäfer eingereicht(b)). Dabei kann sie sowohl genereller Marker von Dialektalität/Mündlichkeit als auch formspezifisch als Stereotyp eines bestimmten Dialektraums eingesetzt werden. Ersteres ist ein simpler Effekt von Nähesprachlichkeit vs. formale Sprache, denn Diminution ist pragmatisch eng an Situationen geknüpft, die die Merkmale ‘nicht-seriös’, ‘empatisch’, ‘vertraut’ oder ‘intim’ aufweisen (vgl. Elspaß 2010: 79; Bakema & Geeraerts 2008: 1050). Die areale Dimension von Diminutivsuffixen im Deutschen erlaubt wiederum auch eine leichte mentale Registrierung, da die Raummuster relativ klar und einprägsam sind.

Wie die Karte in Abb. 2 zeigt, gibt es zunächst eine klare Nord-Süd-Teilung: Diminutivsuffixe auf l (wie -le, -li, -el) im Süden und Suffixe auf k bzw. j/x im Norden (z.B. -chen, -ke, ‑je) (für eine detaillierte Darstellung der räumlichen Variation von Diminutivsuffixen siehe Wrede 1908; Viktor Schirmunski 1962). Bis ins Neuhochdeutsche konkurrieren die regionalen Diminutivsuffixe auch in der Schriftsprache als -chen und -lein, wo ab dem 18. Jahrhundert eine Verdrängung des -lein-Suffixes festzustellen ist (Lameli 2018), was dazu führt, dass -lein-Diminution inzwischen veraltet wirkt.

Die Variation von Diminutivsuffixen in den deutschen Dialekten ist also vergleichbar wie die DNA einer Tomate: leicht isolierbar und mit bloßen Auge zu erkennen (vgl. DNA-Isolation aus Tomaten). Damit ist Diminution prädestiniert dafür, zum Dialektstereotyp indexikalisiert zu werden. Doch wie losgelöst von der eigentlichen grammatischen Verwendung sind die einzelnen Diminutivformen mit bestimmten sozio-kulturellen Schemata von Dialekträumen assoziiert? In einer Onlinebefragung unter der URL soscisurvey.de/Monster, die im Juni 2022 über Mailinglisten von Studierenden und Mitarbeiter:innen der Philipps-Universität Marburg verbreitet wurde, sollte dies getestet werden.

Die Umfrage: Variablen und Setting

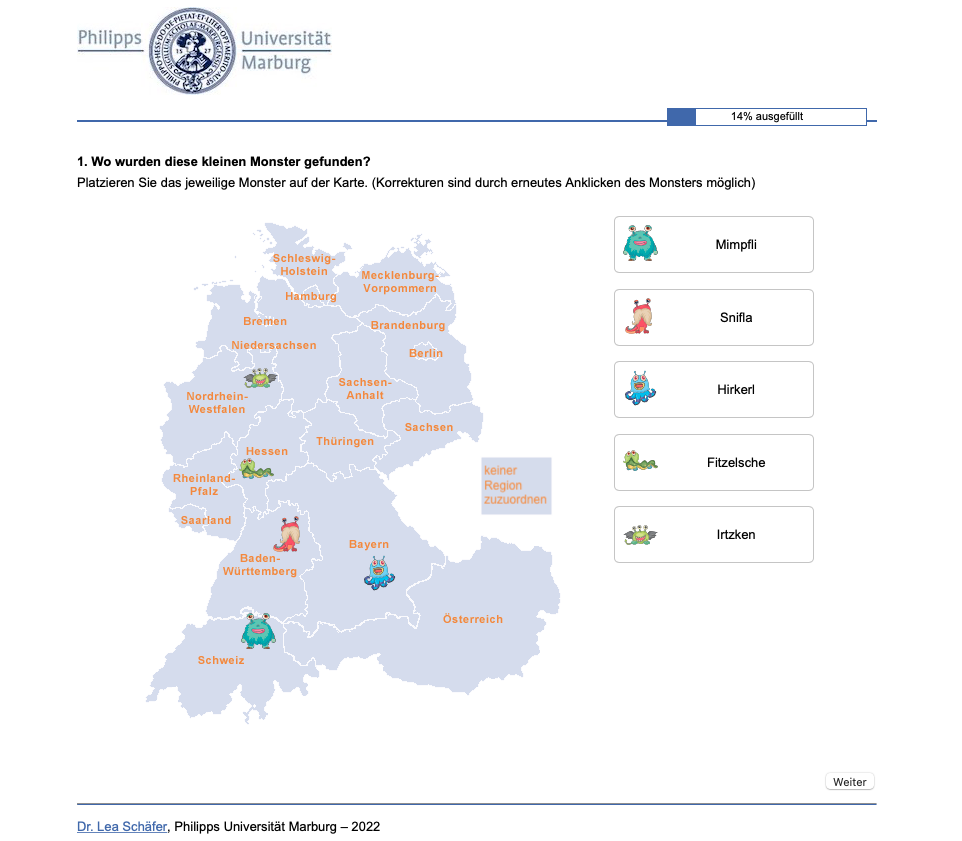

Um die Diminutivsuffixe ihrer eigentlichen derivationellen und dialektalen Verwendung zu entheben, wurden eine repräsentative Auswahl an Suffixen auf Phantasiewörter (s. Tab. 1), die als Namen präsentiert wurden, angewandt. In der Ausgabenstellung wurden nicht Begriffe wie ›Dialekt‹ oder ›regionale Variation‹ getriggert, sondern es war die Rede von der spontanen „Intuition zur Verortung von Namen im geographischen Raum“. Diminution wurde lediglich in der ersten Anweisung mittels der Spezifizierung diese kleinen Monster angetriggert; in den folgenden zwei Anweisungen tauchte das Adjektiv nicht mehr auf.

Im Begrüßungstext wurde folgende fiktive Situation vorgegeben, die zum einen von Assoziationen mit reellen Dialekten ablenken sollte und zum anderen die klassische Fragebogensituation mittels Gamifizierung auflockern und dafür sorgen, dass die Teilnehmer:innen intuitiv antworten:

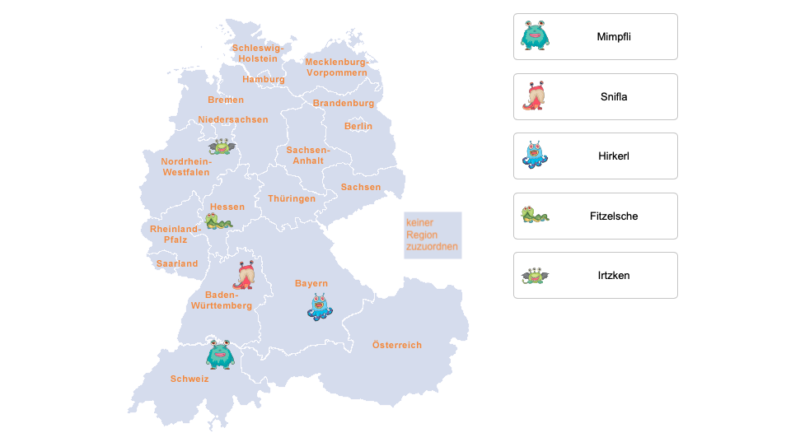

Frau Professor Humbold hat überraschend in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein paar neue Monster-Arten entdeckt und ihnen entsprechend ihres Fundortes Namen gegeben. Können Sie auf Grund der Namen herausfinden, wo die Monster gefunden wurden?Die Basen für die Monster-Namen bilden Einsilber mit i als Stammvokal, um einen durch Diminution ausgelösten Umlaut (der in einigen Varietäten wieder entrundet werden konnte) zu vermeiden (siehe Tab. 1). Ausgehend von diesen Basen wurden die jeweiligen Items mit symbolischen Monstern verknüpft.6Diese Symbole dienten nur im Sinne einer Gamification der Unterhaltung. Für eine größere Validität wäre es besser gewesen die Symbole, randomisiert einem Item zuzuordnen bzw. auch mehrfach an mehreren Items zu verwenden. Monster, die an sich mit ‘+ groß’ assoziiert sind, eigneten sich zur Diminution im Sinne einer Verkleinerung von Größe nur mit der Subsemantik ‘+ zärtlich/niedlich/kindlich’. Wenn Diminution mit den Namen assoziiert würde, dann nur in dieser Subsemantik. Diese Assoziation wurde über das kindlich-spielerische Setting der Umfrage und die figurative Gestaltung der Monster gewährleistet.

| Bild | Namenbase | Variable | ||

|---|---|---|---|---|

, ,   , ,    , ,  , ,   , ,  , ,   , ,  , , | Mimpf- Snif- Hirk- Fitz- Irtz- Kniff- | + | -erl -li -la -elsche -ken -je | =  Snifla Snifla |

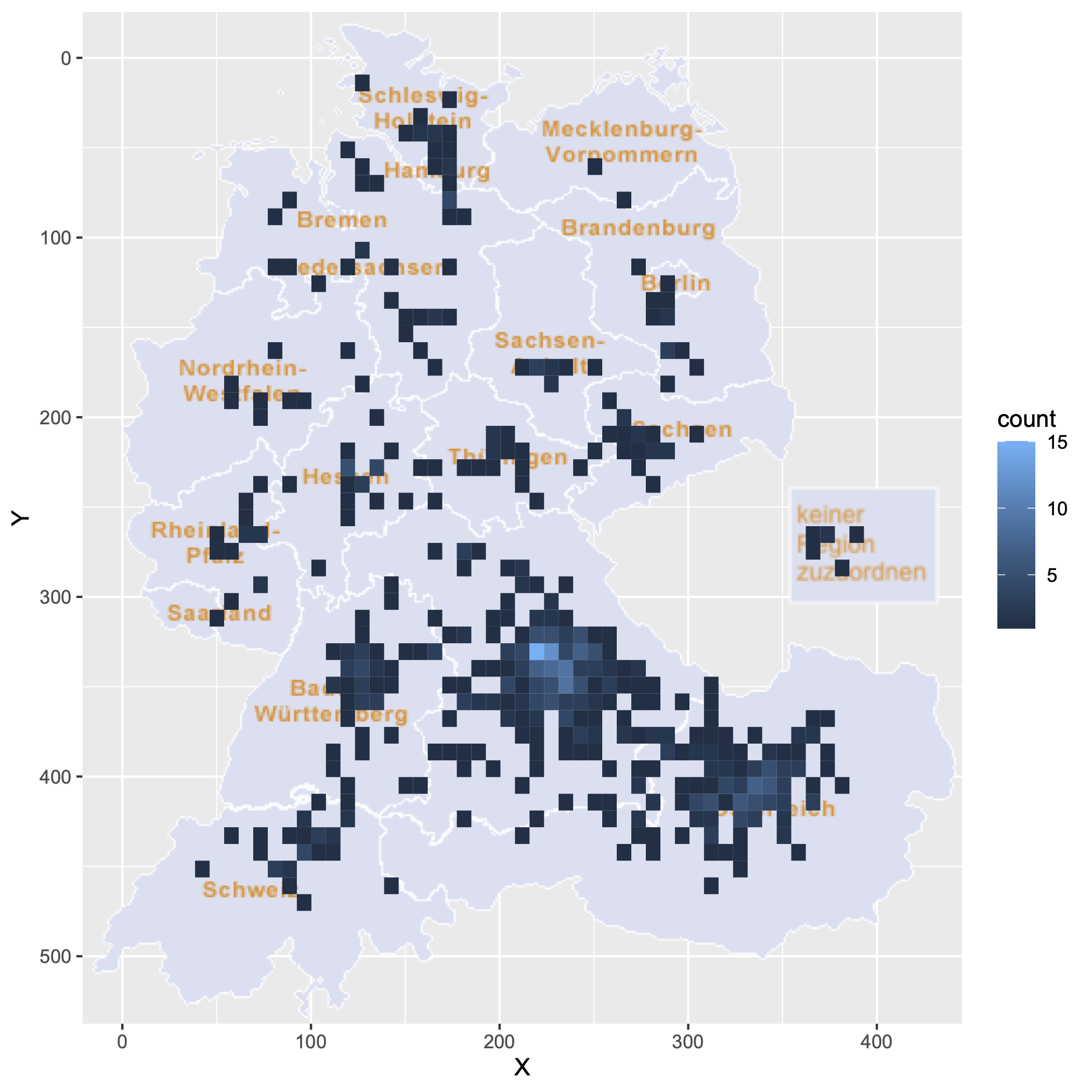

Die Aufgabe der Proband:innen war es nun, jeweils 5 Monster auf Grundlage ihrer Namen auf einer Karte mit der BRD (mit Bundesländern), der Schweiz und Österreich zu platzieren, wie exemplarisch in Abb. 3 zu sehen. Es gab die Option, die Monsterposition zu korrigieren und sofern eine regionale Zuordnung nicht möglich war, gab es auch ein Feld „keiner Region zuzuordnen“, wo die Monstergrafiken platziert werden konnten. Jedes Monster konnte nur einmal platziert werden. Die Frage war nun: Wurden die Muster der Wortbildung hinter den Monsternamen erkannt und die eingesetzten Diminutivsuffixe mit geographischen Arealen assoziiert oder nicht.

Ergebnisse

378 Teilnehmer:innen schlossen die Umfrage vollständig ab, von denen 333 angaben, Deutsch als Muttersprache zu sprechen. Die folgenden Ergebnisse konzentrieren sich zunächst nur auf die Daten dieser Muttersprachler:innen, was die Daten der Nicht-Muttersprachler:innen nicht weniger interessant macht. Die meisten Informant:innen (48%) gaben an, zwischen 1995 und 2003 geboren zu sein, waren also zum Zeitpunkt der Umfrage zwischen 19 und 27 Jahre alt. 75% gaben einen aktuellen Wohnsitz im Postleitzahlengebiet 35XXX an, d.h. im westlichen Mittelhessen. Die Geschlechterverteilung ist leicht unausgewogen: 215 identifizierten sich als weiblich (= 66%), 109 als männlich und 7 als divers.

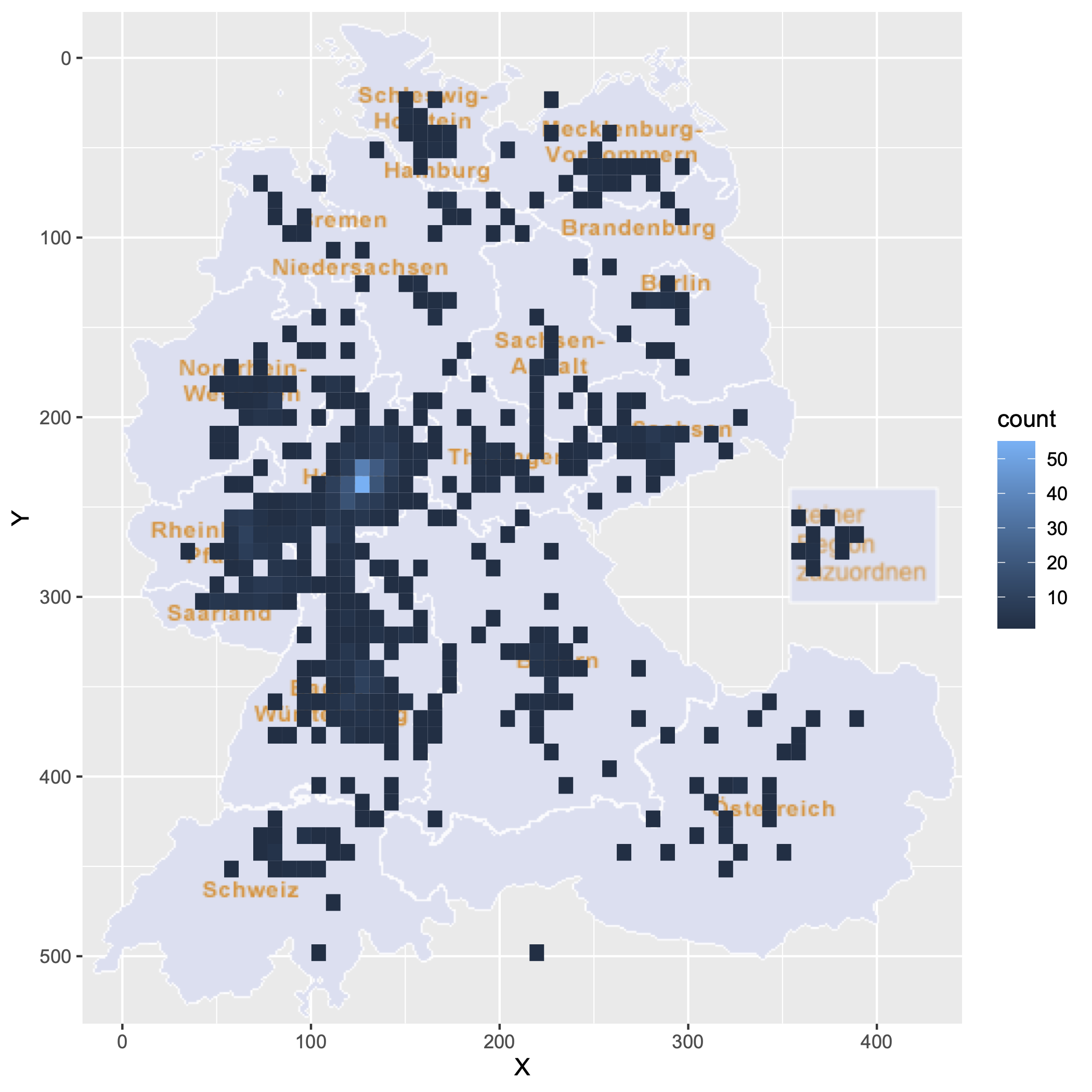

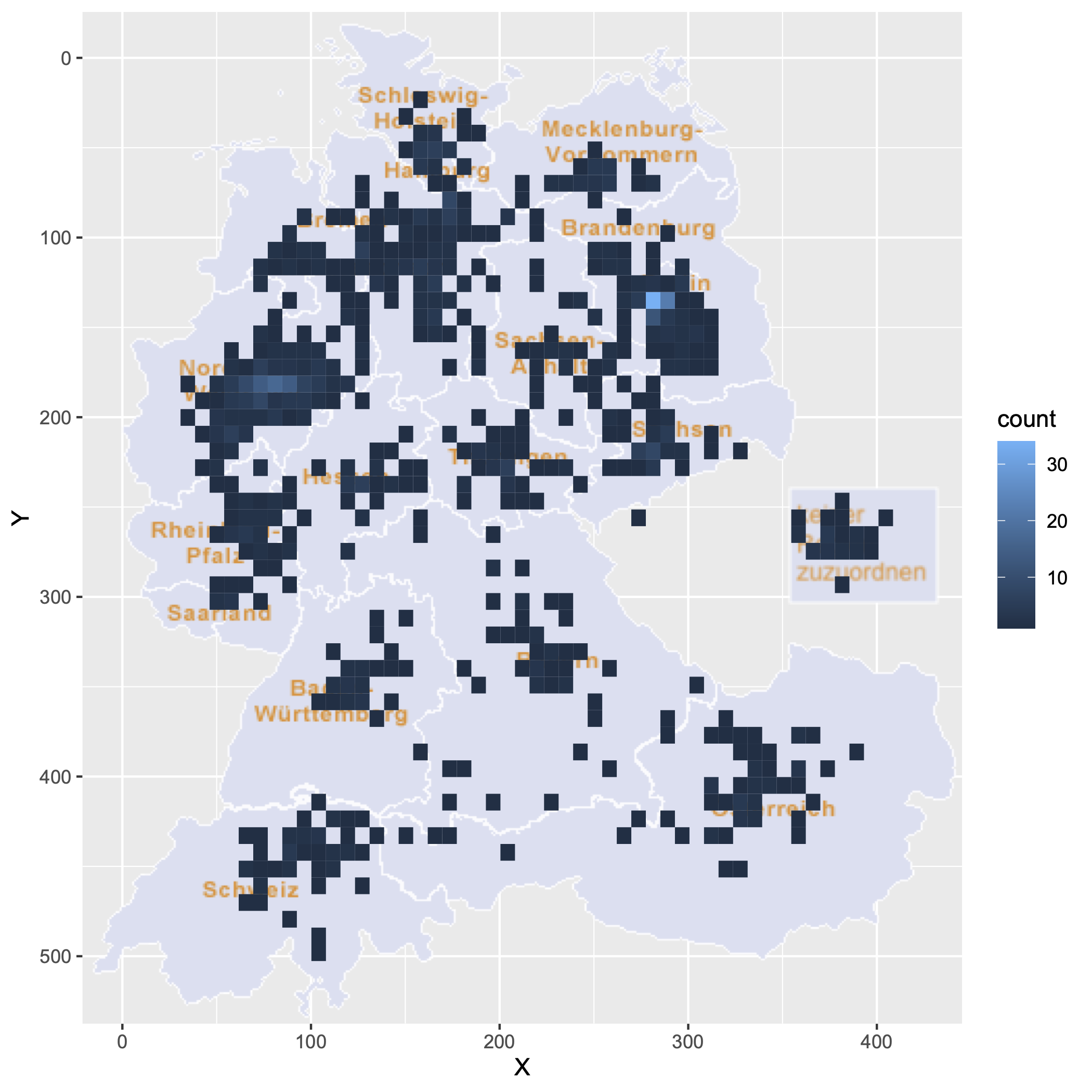

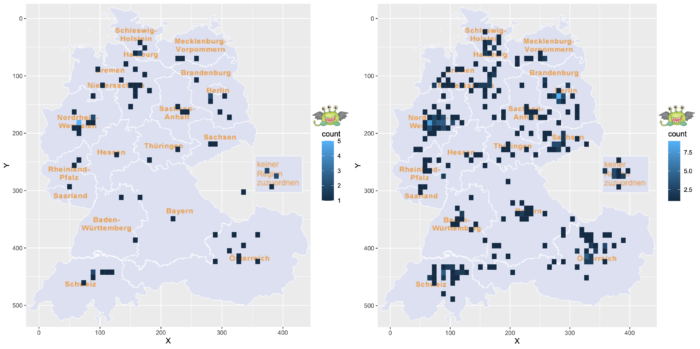

Auf die an die Positionierungsaufgaben anschließende Frage „Haben Sie eine Ahnung, worauf die Monsternamen hinauswollen?“ gaben 75% „ja“ und nur 26% „nein“ an. Unter den vorgegebenen möglichen Zielstrukturen der Umfrage wählten 63%, dass die Monsternamen „Auf lautliche Besonderheiten von Dialekten“ abzielten, was in gewisser Hinsicht nicht falsch ist, da die formseitige Variation der Suffixe in erster Linie auf lautlicher Ebene besteht und es auch in Standardsprache und Dialekten vielfach erstarrte bzw. „unechte“ Diminutiva gibt, die das lautliche Erscheinungsbild einer Varietät prägen (vgl. (Weiß 2005)). Immerhin 34% (= 113 Informanten) erkannten „Verkleinerungsformen wie Mäuschen, Hündchen, Ringlein“ als Zielstruktur der Umfrage. Jeweils 2% kreuzten die Auswahl „Auf äußere Vorurteile von Menschen aus bestimmten Regionen“ und „Auf die räumlich-ästhetische Bewertung von Kunstwörtern“ an und nur ein Informant gab im angebotenen Freitextfeld eine eigene Antwort: „dialektale Eungssilbenklänge“. Ganz unter der Bewusstseinsschwelle lief die Präsentation der Diminutivformen also nicht.7Um das völlig zu garantieren, wären Ablenkerstrukturen nötig gewesen, die die Umfrage natürlich entsprechend aufgebläht hätten. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass einige erst durch die dargebotene Auswahl an Antwortmöglichkeiten die Diminution als Zielform erkannt haben. Tatsächlich zeigt der Vergleich zwischen Informant:innen, die angaben, Diminution als Zielstruktur erkannt zu haben, und den übrigen keine Unterschiede bezüglich der korrekten Positionierungen, wie exemplarisch in der Gegenüberstellung der Verortungen des Monsternamen „Irtzken“ in Abb. 4 zu sehen. Aus diesem Grund wurden die Daten der 113 vermeintlichen Diminutiverkenner im Folgenden wie der Rest behandelt.

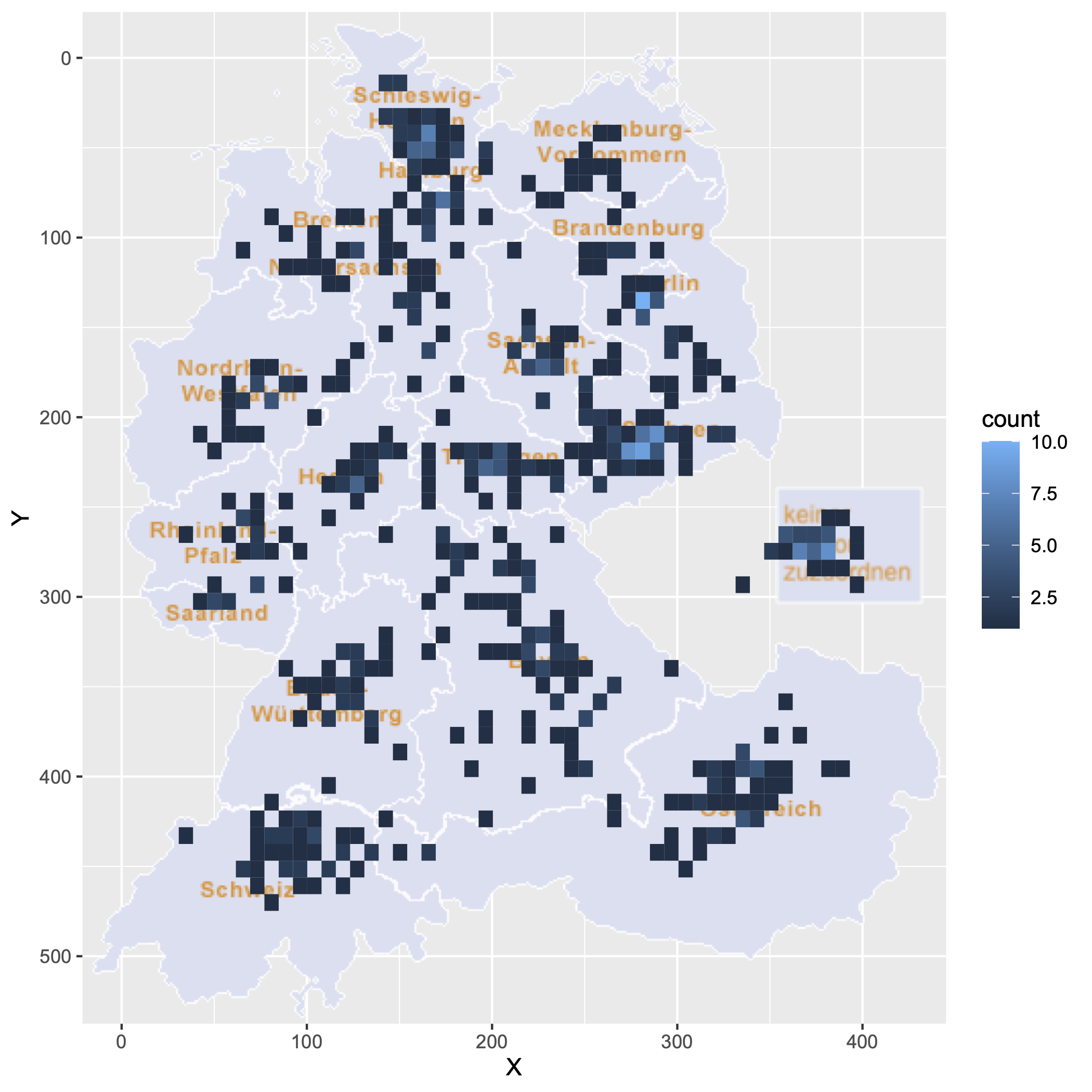

Optisches Erscheinungsbild der Monster und Form der Namenbasen haben sehr wahrscheinlich in Einzelfällen das Antwortverhalten beeinflusst. Aber es kann ausgeschlossen werden, dass die Proband:innen hier gemeinsame Konzepte teilen, da die räumliche Verortung dieser Variablen willkürlich und nicht übereinstimmend erfolgte (s. exemplarisch die Verortungen der Namen auf „Kniff-“ in Abb. 5). Ganz anders sieht es überraschenderweise bezüglich der Suffixe aus: hier gibt es eine klare areale Clusterung, wie die Kartierungen zeigen.

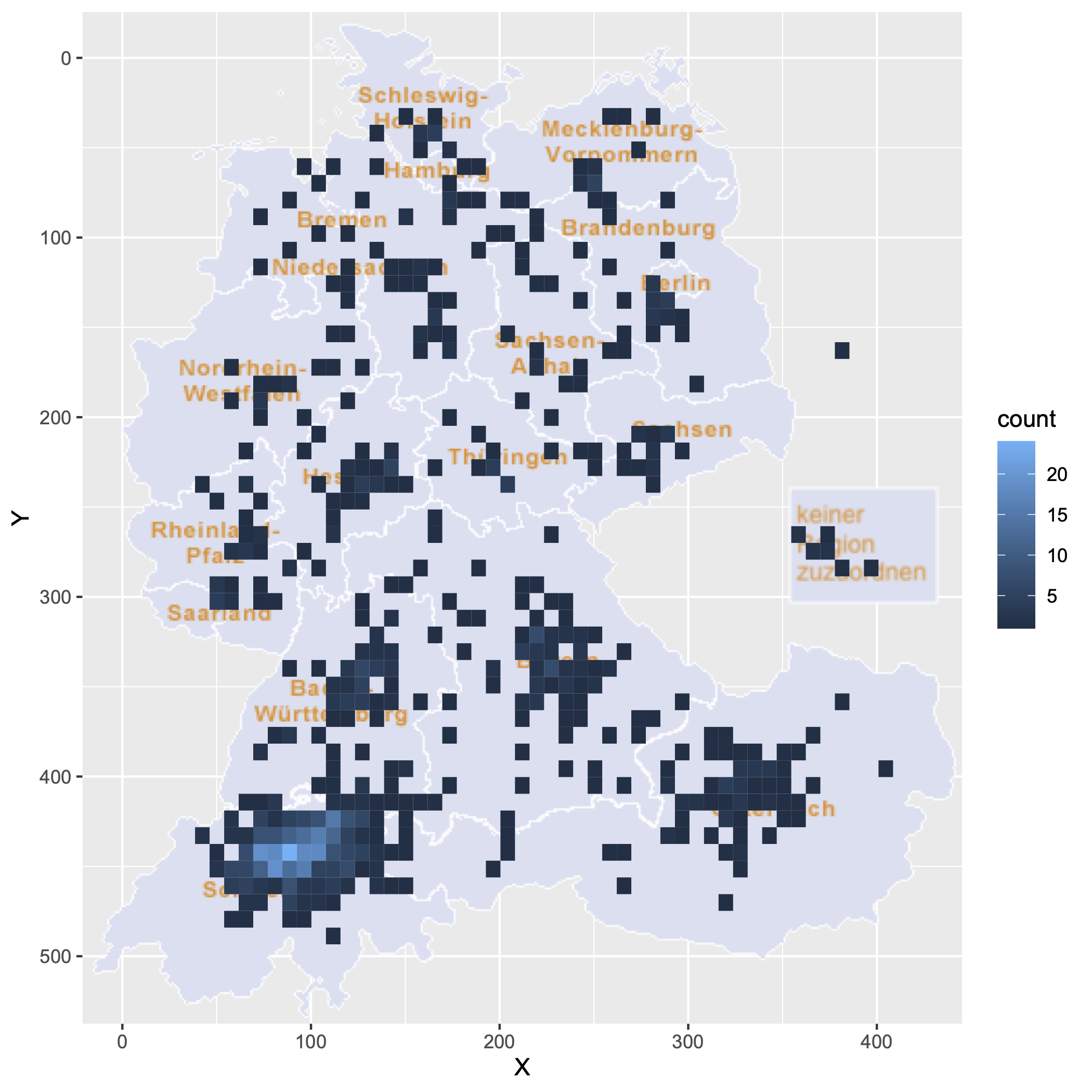

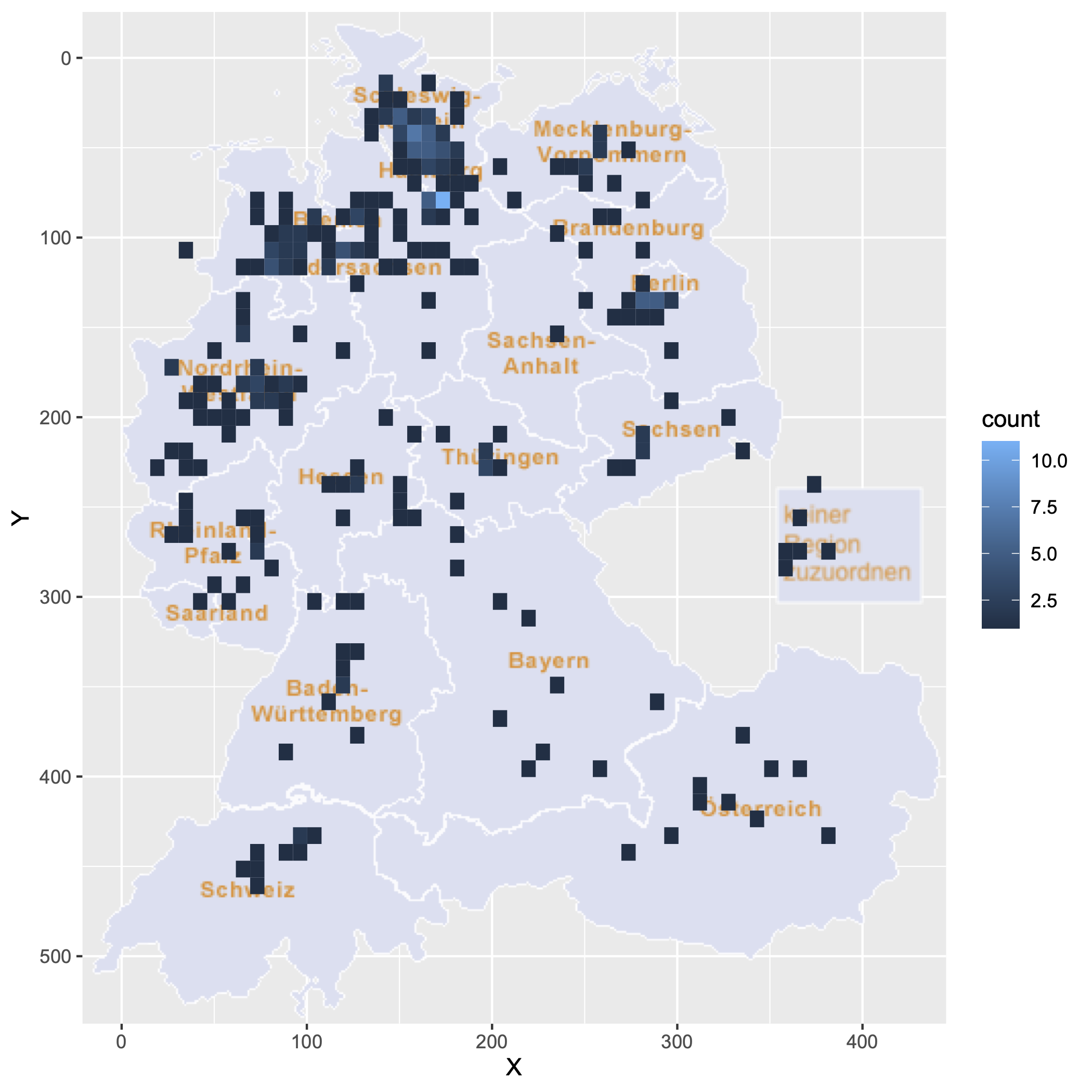

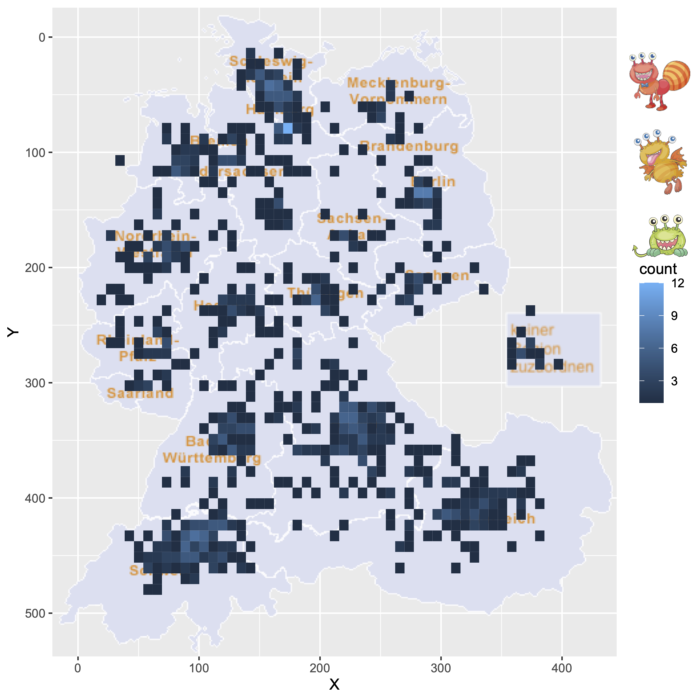

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Platzierung viel Variation, was der Freiheit der Aufgabe geschuldet ist. Der Umstand, dass zu den einzelnen Monsternamen aber auch sehr viele Probanden gleiche Areale auswählen, ist ein Zeichen dafür, dass die Items gemeinsame mentale Repräsentationen aktivieren. Insgesamt sehen wir so eine gewisse kollektive Intelligenz, in der die meisten Positionierungen der Namen die tatsächlichen Areale von Diminutivsuffixen repräsentieren (s. Abb. 6–11).

Bildungen auf -la wurden am wenigsten mit dem eigentlichen Verbreitungsgebiet (ostfränkische, bairisch-schwäbische und südbadische Dialekte) in Verbindung gebracht, sondern vor allem mit den Städten Leipzig, Hamburg und Berlin assoziiert; hier wurde auch am häufigsten das Feld „keiner Region zuzuordnen“ gewählt (s. Abb. 7). Hingegen deutlich mit oberdeutschen und besonders den alemannischen Dialekten der Schweiz assoziiert ist das -li-Suffix (s. Abb. 8). Dies kann zum einen mit einer generell hohen Frequenz (substantivischer) Wortbildungsmuster auf -i in diesen Dialekten (Dammel 2021) zu tun haben oder aber auch mit dem breit kommunizierten Stereotyp schweizerdeutscher -li-Diminutiva (Schäfer eingereicht (a)). Interessant ist auch, dass sehr viele der überwiegend im mittelhessischen Raum lebenden Informant:innen sehr einheitlich die Monster mit -elsche-Suffix in der Mitte des Bundeslandes Hessen platzieren, so dass hier ein ganz klarer gemeinsamer mentaler Hotspot vorliegt (s. Abb. 6).

Was diese kleine Umfrage zeigt, ist in erster Linie Folgendes: Die abgetesteten Diminutivsuffixe des Deutschen sind (mit Ausnahme des -la-Suffixes) losgelöst ihrer ursprünglichen dialektalen und grammatischen Verwendung mit Dialektarealen verknüpft und damit als Stereotype indexikalisiert mit raumgebundenen Varietäten. Diese mentale Repräsentation unseres sprachlichen Wissens können wir unbewusst abrufen und sie hilft so dabei, sprachliche Äußerungen und damit potenzielle Sprecher:innen zu verorten.

Literatur

Agha, Asif. 2003. „The Social Life of Cultural Value.“ Language & Communication 23 (3): 231–73.

Bakema, Peter, & Dirk Geeraerts. 2008. „Diminution & Augmentation.“ In Morphologie / Morphology. Ein Internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung. Bd. 2,Geert Booij, Christian Lehmann, Joachim Mugdan, Stavros Skopeteas, & Wolfgang Kesselheim (Hg.), 1045–52. De Gruyter Mouton.

Bossong, Georg. 1979. „Über die zweifache Unendlichkeit der Sprache.“ Zeitschrift Für Romanische Philologie 95: 1–20.

Dammel, Antje. 2021. „Evaluative Wortbildung und Personenreferenz: Maskulina auf -i und ihre femininen Entsprechungen in alemannischen Dialekten – auch als Indikator für Geschlechterstereotype im Wörterbuch.“ Linguistik Online 107 (2): 145–76. https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/7691.

Denkler, Markus, & Michael Elmentaler. 2022. Bauernkomödien des 17. Jahrhunderts als sprachhistorische Quellen. Niederdeutsche Studien. Böhlau-Verlag GmbH.

Elspaß, Stephan. 2010. „Zum Verhältnis von ‚Nähegrammatik‘ und Regionalsprachlichkeit in historischen Texten.“ In Nähe und Distanz im Kontext variationslinguistischer Forschung, Vilmos Ágel & Mathilde Hennig (Hg.), 63–84. De Gruyter.

Johnstone, Barbara, Jennifer Andrus, & Andrew E. Danielson. 2006. „Mobility, Indexicality, and the Enregisterment of ‘Pittsburghese’.“ Journal of English Linguistics 34 (2): 77–104.

Kerswill, Paul, & Ann Williams. 2011. „Salience as an Explanatory Factor in Language Change: Evidence from Dialect Levelling in Urban England.“ In Language Change: The Interplay of Internal, External & Extra-Linguistic Factors, edited by Mari C. Jones & Edith Esch, 81–110. De Gruyter.

Labov, William. 1966. „The Social Stratification of English in New York City.“ Dissertation, Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics.

Labov, William. 1972. Sociolinguistic Patterns. Conduct & Communication. University of Pennsylvania Press.

Labov, William. 2010. Principles of Linguistic Change. 2. Aufl. Vol. I. Internal factors. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Lameli, Alfred. 2018. „The Replacement of Diminutive Suffixes in the New High German Period – a Time Series Analysis in Word Formation.“ Journal of Historical Linguistics 8 (2): 273–316.

Lasch, Agathe. 1920. „Die Mundart in den nordniedersächsischen Zwischenspielen des 17. Jahrhunderts.“ Aufsätze zur Sprach- und Literatur-Geschichte. Wilhelm Braune zum 20. Februar 1920 24: 299–351.

Purschke, Christoph, & Philipp Stoeckle. 2019. „Perzeptionslinguistik arealer Sprachvariation im Deutschen.“ In Volume 4 Deutsch: Sprache und Raum — Ein Internationales Handbuch der Sprachvariation, Joachim Herrgen & Jürgen Erich Schmidt (Hg.), 844–60. De Gruyter.

Schäfer, Lea. eingereicht (a). „Diachrone Zugänge zur Stereotypenbildung am Beispiel alemannischer Dialekte der Schweiz.“

Schäfer, Lea. eingereicht (b). „Faktoren der Produktivität von Diminution in frühen Dialekterhebungen des Deutschen.“

Schäfer, Lea, Stephanie Leser, & Michael Cysouw. 2016. „Imitating closely related varieties.“ In The future of dialects, edited by MarieéHène Côé, Remco Knooihuizen, & John Nerbonne, 245–61. Language Variation (1). Berlin: Language Science Press.

Schirmunski, Victor. 1928. „Die Schwäbischen Mundarten in Transkaukasien und Südukraine (Fortsetzung).“ Teuthonista5 (1;2): 38–60; 157–171.

Schirmunski, Viktor. 1962. Deutsche Mundartkunde. Vergleichende Laut- und Formlehre der deutschen Mundarten. Veröffentlichungen Des Instituts für Deutsche Sprache Und Literatur 25. Berlin: Akademischer Verlag.

Silverstein, Michael. 2003. „Indexical Order and the Dialectics of Sociolinguistic Life.“ Language & Communication 23 (3): 193–229.

Trudgill, Peter. 2000 [1974]. Sociolinguistics: An Introduction to Language & Society. Penguin Books.

Weiß, Helmut. 2005. „Zu Einer Möglichen Silbenstrukturellen Erklärung unechter Diminutivbildungen im Bairischen.“ Sprachwissenschaft 25.2: 217–45.

Wrede, Ferdinand. 1908. „Die Diminutiva im Deutschen.“ In Deutsche Dialektgeographie. Berichte und Studien über G. Wenkers Sprachatlas des Deutschen Reichs, edited by Ferdin& Wrede, 73–144. Marburg: Elwert.

Diesen Beitrag zitieren als:

Schäfer, Lea. 2022. Sprachspürli: Wie (un)bewusst sind Dialektstereotype? Sprachspuren: Berichte aus dem Deutschen Sprachatlas 2(8). https://doi.org/10.57712/2022-08.