Dänisch im Deutschen Sprachatlas

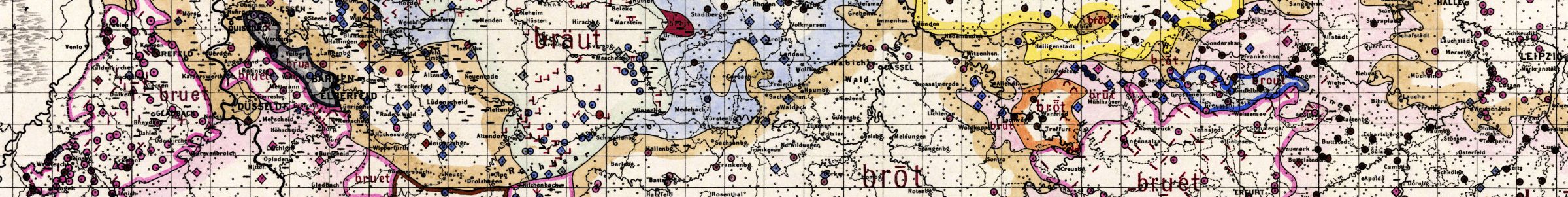

Wer Germanistik studiert hat, dürfte von Georg Wenker und seinem Sprachatlas des Deutschen Reichs gehört haben, dem dialektologischen Mammutprojekt aus dem 19. Jahrhundert. Dass es in Wenkers Datenerhebung um mehr ging als um deutsche Dialekte, ist dagegen weniger bekannt. Wenkers Ziel war, die Dialekte im gesamten Deutschen Reich zu erfassen. Dieser Staat war jedoch, erst recht an seinen geographischen Rändern, nicht (nur) deutschsprachig, sondern umfasste auch Regionen, in denen slawische und baltische Sprachen, Französisch, Friesisch oder Jiddisch gesprochen wurden – genau so wie Dänisch, und zwar in Gestalt seiner südjütischen Dialekte. Im äußersten Norden des damaligen Preußen lag das frühere Herzogtum Schleswig. Dessen Südhälfte gehört heute zum Bundesland Schleswig-Holstein, die Nordhälfte seit 1920 zu Dänemark.

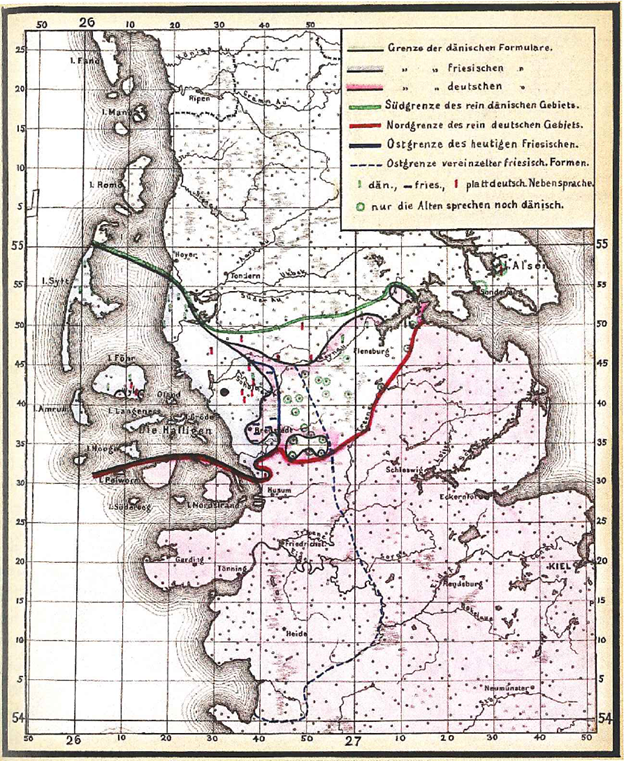

Diese Region ist von frühester Zeit bis heute durch die Koexistenz von Deutsch und Dänisch geprägt (Höder 2019: 56–65; Höder/Kühl 2025). Ursprünglich war diese Region in weiten Teilen dänischsprachig, auch wenn sich die Südgrenze des südjütischen Dialektgebiets im 19. Jahrhundert allmählich nach Norden verschoben hatte. Zum Zeitpunkt von Wenkers Datenerhebung war die Gegend südöstlich von Flensburg in der Alltagskommunikation auf dem Land schon zum Niederdeutschen übergegangen. Nördlich und westlich war südjütischer Dialekt noch gebräuchlich, südwestlich war der Sprachwechsel in vollem Gang: Wie Wenker selbst in der Einleitung zu seinem Sprachatlas anmerkt, sprachen dort nur Ältere unter sich noch Dänisch.

Der Sprachwechsel geschah natürlich nicht von heute auf morgen, sondern zog sich über mehrere Generationen hin, letztlich über Jahrhunderte – mit einer langen Übergangsperiode, in der zumindest ein größerer Teil der Bevölkerung beide Sprachen sprach oder wenigstens verstand. In Nordfriesland waren zusätzlich noch friesische Dialekte in Gebrauch. In den Wenker-Bögen ist also auch die sprachliche Vielfalt dieser Region dokumentiert. Die dänischen Wenker-Daten finden sich dabei auf ganzen 287 Bögen.

Das klingt für germanistische Ohren angesichts von über 50.000 Wenker-Bögen insgesamt vielleicht nicht viel, aber: Flächenmäßig deckt das Material in etwa ein Siebtel des gesamten dänischen Sprachgebiets ab. Es ist also allein in quantitativer Hinsicht durchaus eine interessante dokumentarische Ressource für die (historische) dänische Dialektologie. Das gilt erst recht, weil es vergleichbar umfassende Datensammlungen aus dieser Zeit für das Dänische sonst nicht gibt; das klassische dialektgeographische Werk aus dieser Zeit (Bennike/Kristensen 1898–1912) basiert auf einer viel weniger systematischen Datenerhebung.

Die dänischen Wenker-Bögen im Dornröschenschlaf

Umso mehr überrascht auf den ersten Blick, wie wenig das Material in der dänischen Dialektologie über lange Zeit beachtet worden ist. Auf den zweiten Blick gibt es dafür vielleicht keine zwingenden, aber doch immerhin nachvollziehbare Gründe. Der offensichtlichste ist ein praktischer: Die Wenker-Bögen lagen physisch in Marburg im Archiv und sind bis zur Digitalisierung des gesamten Materials nie veröffentlicht worden. Dänische Dialektolog:innen konnten die Bögen also kaum auswerten, und für germanistische waren sie weniger interessant. Der zweite Grund ist ein politischer: Dass das frühere Herzogtum Schleswig zu Preußen gehörte, war eine Folge des Deutsch-Dänischen Krieges, den Dänemark 1864 verloren hatte. Es besaß damit zwar noch einige überseeische Gebiete, hatte aber nach dem Verlust Norwegens 1814 nun alle territorialen Ambitionen auf dem europäischen Festland aufgeben müssen. Als Folge orientierte und definierte sich Dänemark neu, und zwar nach innen: Im eigenen Selbstverständnis war Dänemark fortan ein kleiner, ethnisch und sprachlich homogener Nationalstaat. Die südjütischen Dialekte im Ausland mit ihrer komplizierten Nachbarschaft zum Deutschen gerieten so in der Sprachwissenschaft zwar nicht in Vergessenheit, aber doch etwas aus dem Blick.

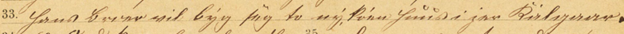

Der Dornröschenschlaf der dänischen Wenker-Bögen hatte aber auch wissenschaftliche Gründe: Die wenigen Arbeiten namhafter dänischer Dialektolog:innen, die sich mit dem Material überhaupt beschäftigten, stellten ihm nämlich ein schlechtes Zeugnis aus (Ringgaard 1964, Bjerrum 1976). Sie kritisierten vor allem die Erhebungsmethode, die das Material praktisch unbrauchbar mache. Durch das Übersetzen der 40 Wenker-Sätze aus dem Standarddeutschen fabrizierten die Gewährspersonen sprachliche Strukturen, die dem Standarddeutschen mehr ähnelten als dem jeweiligen Dialekt, sodass die entstandenen Übersetzungen als Belege für den authentischen Dialekt nicht viel taugten. Außerdem bemängelte man den Inhalt der Sätze, die ja konstruiert waren, um vor allem Laute und Formen in deutschen Dialekten abzufragen (was für die dänische Dialektologie irrelevant war). Inhaltlich mussten die Sätze deshalb umso seltsamer wirken: Sein Bruder will sich zwei schöne neue Häuser in eurem Garten bauen (Satz 33) – wie kommt der denn dazu? Und wessen Bruder überhaupt?

Solche Kritikpunkte sind natürlich berechtigt. Sie treffen allerdings auf die deutschen Daten im Grunde genauso zu. Der Wert des Wenker-Materials liegt dementsprechend nicht unbedingt in den Informationen, die ein einzelner Bogen liefern kann, sondern in der Masse der Daten. Sie ermöglicht trotz aller Mängel Aussagen zu Tendenzen, vor allem in der geographischen Verteilung sprachlicher Merkmale. Diese Möglichkeit besteht aber wiederum auch für die dänischen Daten.

Seit 2016 habe ich mich (neben und mit anderen) häufiger mit den dänischen Wenker-Daten beschäftigt (Höder/Winter 2016, Höder 2022; vgl. außerdem z. B. Fleischer 2017, Fleischer/Vikner 2022). Anders als in früherer Forschung zeigt sich dabei, dass man durchaus sehr viel aus dem Material lernen kann – und zwar gerade mit Blick auf den Einfluss des Deutschen auf die südjütischen Dialekte. Es stimmt nämlich, dass im dänischen Material recht viel Deutsches zu entdecken ist. Das beruht auch durchaus zum Teil auf Wenkers Erhebungsmethode – aber viel mehr noch liegt es an den Auswirkungen des Sprachkontakt auf die Dialekte selbst.

Dänischer Dialekt deutsch (und dänisch) geschrieben

Ein Punkt, der ganz offensichtlich mit der Erhebungsmethode zu tun hat, ist die schriftliche Wiedergabe des Dialekts (vgl. Höder 2022: 34). Die allermeisten Wenker-Bögen wurden von Lehrern ausgefüllt, denen beim Schreiben des jeweiligen Dialekts nur die normale Orthographie zur Verfügung stand, oft angereichert durch Zusatzzeichen, die zum Beispiel Länge oder Kürze von Lauten markieren sollten. Bei den dänischen Bögen kamen dafür im Prinzip zwei Orthographien in Frage, nämlich die deutsche und die dänische – je nach den Sprachkenntnissen der jeweiligen Schreiber. Das führt zu interessanten Verwicklungen, die manchmal auch einer sprachwissenschaftlichen Analyse im Weg stehen. Auf dem Bogen aus Sollwitt, ganz im Südwesten des südjütischen Dialektgebiets, sind die Wenker-Sätze beispielsweise mithilfe der dänischen Orthographie verschriftet. Hier heißt Satz 19 (im Original: Wer hat mir meinen Korb mit Fleisch gestohlen?) folgendermaßen:

Ven har tauen med min Karre mit Kjör.

wer hat genommen mir meinen Korb mit Fleisch

Interessant ist hier die Form med: Sie sieht zwar aus wie die standarddänische Präposition med (‚mit‘), steht hier aber für die oblique Form des Personalpronomens der 1. Person Singular (‚mich/mir‘; standarddänisch mig). Der gemeinsame Nenner ist die Aussprache: Im Dialekt der Region klangen die Präposition und das Pronomen gleich, nämlich so wie (in regionaler Aussprache) das standarddänische med, also ungefähr [mɛ]. Da in dieser Gegend das auslautende -d auch in der regionalen Aussprache des Standarddänischen stumm ist, bot sich ed für die Wiedergabe für [ɛ] gut an. Andere Bögen in dänischer Orthographie schreiben sowohl für ‚mit‘ als auch für ‚mich/mir‘ entsprechend zum Beispiel auch <me>, <mæ> oder <me’>. Bjerrum (1976: 33–34) hat dieses med in ihrer Analyse als ‚mit‘ missverstanden und daraus auf eine ganze Kette an Problemen im Übersetzungsprozess geschlossen – zu Unrecht.

Wo die südjütischen Übersetzungen in deutscher Orthographie wiedergegeben sind, fallen noch weitaus mehr Besonderheiten auf. So ist aus Hoxtrup, einem Nachbarort von Sollwitt, in Satz 31 (im Original: Ich verstehe euch nicht, ihr müßt ein bißchen lauter sprechen.) zu lesen:

Er verſteher ihrem ik, ihm mutt ſnack á litt hö́ijer.

ich verstehe euch nicht ihr müsst sprechen ein bisschen lauter

Hier erscheint der Vokal [ɛ] im Nominativ des Personalpronomens der 1. Person Singular (‚ich‘) als Er. Auch bei dieser Schreibweise ist die Aussprache der Schlüssel zum Verstehen: In der regionalen Aussprache des Standarddeutschen hört man er auch heute noch als [ɛː] oder [ɛ], also ohne jedes hörbare r. Ebenso ist das <v> in <verſteher> wie im Deutschen als [f] zu lesen, das <ſt> wie in älterer norddeutscher Aussprache als [st]; das <h> ist ein Dehnungs-h.

Interessant ist auch die Form <ihrem>: Gemeint ist hier die oblique Form des Personalpronomens der 2. Person Plural (‚euch‘), phonetisch [iə̯m] – in regionaler deutscher Aussprache passt das recht gut zu <ihrem>. Der Kontrast zum Nominativ [iːm], hier geschrieben als <ihm>, bleibt dabei deutlich.

Dass es beim Gebrauch der deutschen Orthographie häufig auf die regionale norddeutsche Aussprache ankommt, zeigt auch ein Beispiel aus Bramstedtlund (Bogen 46910). Der Wenker-Satz 6 (im Original: Das Feuer war zu heiß, die Kuchen sind ja unten ganz schwarz gebrannt.) heißt hier:

E Ild wor fo warm, e Kacher er ja neenunner heel ſort forbrän.

das Feuer war zu warm die Kuchen sind ja unten ganz schwarz verbrannt

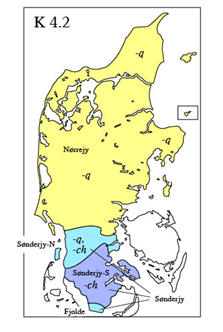

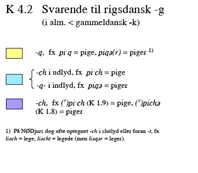

Dabei gibt das <ch> in <Kacher> (‚Kuchen‘) passend zur deutschen Schreibung an, dass zwischen den beiden Vokalen ein ach-Laut gesprochen wird ([x]). Das ist ein charakteristisches südjütisches Dialektmerkmal; im Standarddänischen gibt es diesen Laut nicht.

Derselbe Laut wäre im Südjütischen zum Beispiel allerdings auch am Ende des Wortes für ‚kochen‘ zu erwarten, das in Wenker-Satz 3 vorkommt (im Original: Thu Kohlen in den Ofen, daß die Milch bald an zu kochen fängt.). Hier finden wir für Bramstedtlund:

Lig Kaal i e Kakkelon, te e Mjälk ſnar begünner o kog.

leg Kohle in den Kachelofen dass die Milch bald beginnt zu kochen

Bedeutet das <g> am Schluss von <kog> nun, dass hier kein [x] gesprochen wird? Wohl kaum. Eher hat der Schreiber zwar Hochdeutsch geschrieben, aber dabei in regionalem Norddeutsch gedacht, wo <g> am Wortende je nach dem vorangehenden Laut immer wie ch gesprochen wird, so wie in Tach (‚Tag‘) oder Zuch (‚Zug‘).

Die dänischen Wenker-Bögen bietet also auch einen interessanten Ausgangspunkt für die Frage, wie sprachwissenschaftliche Laien alle ihre Sprach- und Schreibkenntnisse ausnutzen, um sprachliche Merkmale schriftlich auszudrücken, die nicht der standardsprachlichen Norm entsprechen, und zwar quer über die Sprachgrenze.

Sprachkontaktspuren im Wenker-Material

Systematischer Einfluss des Deutschen zeigt sich vor allem in der Grammatik der südjütischen Dialekte, die im Wenker-Material dokumentiert sind. Dabei geht es vor allem um etwas komplexere Strukturen, bei denen das Südjütische zum Teil deutschen Mustern folgt und zugleich vom restlichen Dänischen abweicht. Ein interessantes Beispiel dafür – es gibt viele – sind die sogenannten nominalen externen Possessoren (vgl. Höder 2022: 43–45). Im Standarddeutschen finden wir solche Elemente in Sätzen wie diesen:

Sie warf ihrem Chef einen Stein an den Kopf.

Wessen Kopf ist gemeint? Der ihres Chefs. Der ‚Besitzer‘ (‚Possessor‘) wird hier durch ein Substantiv ausgedrückt (‚nominal‘), die im Satz auch an einer ganz anderen Stelle (‚extern‘) stehen als der ‚Besitz‘. Normalerweise würden wir solche Besitzverhältnisse im Deutschen mit Genitiven (‚der Kopf ihrer Chefin‘) oder Possessivpronomina (‚mein Bein‘) direkt neben dem ‚Besitz‘ ausdrücken, zum Beispiel so:

Sie warf einen Stein an den Kopf ihres Chefs.

Dergestalt umformuliert klingt das Beispiel aber seltsam distanziert und gefühllos. Das ist kein Zufall. Wir setzen nominale externe Possessoren nämlich vor allem dann ein, wenn wir ausdrücken wollen, dass der Besitzer von etwas in Mitleidenschaft gezogen wird, das eigentlich dem Besitz widerfährt: Der Stein trifft den Kopf, aber in Ohnmacht fällt der Chef. Diese Konstruktion kennt das Dänische so nicht. Stattdessen findet man präpositionale Konstruktionen (in etwa ‚der Kopf an ihrem Chef‘) oder eben normale Besitzkonstruktionen (‚der Kopf ihres Chefs‘).

Und das Südjütische? Hier hilft ein Blick in Wenker-Satz 8, der im Original heißt: Die Füße thun mir sehr weh, ich glaube, ich habe sie durchgelaufen – schmerzen tun die Füße, aber der Leidtragende bin ich; deshalb die Formulierung mit dem nominalen externen Possessor mir. Interessant ist nun, dass dieser Satz im dänischen Wenker-Material mit verschiedenen Konstruktionen übersetzt wird. Wir finden einerseits Varianten, die zu einer typisch dänischen Grammatik passen, so wie in Süderwilstrup (Bogen 46969), wo der Besitzer mit einem Possessivpronomen ausgedrückt wird:

Min Förrer gör grov undt, æ trōr, der er gan Ha͝al aa em.

meine Füße tun grob weh ich glaube es ist gegangen Loch auf sie

Andererseits gibt es auch Übersetzungen mit der typisch deutschen Struktur, so wie die aus Harrits (Bogen 47009):

Ae Förrer gjör mä grou undt, ä troer, ä ar löwwen Gaf aa em.

die Füße tun mir grob weh ich glaube ich bin gelaufen Loch auf sie

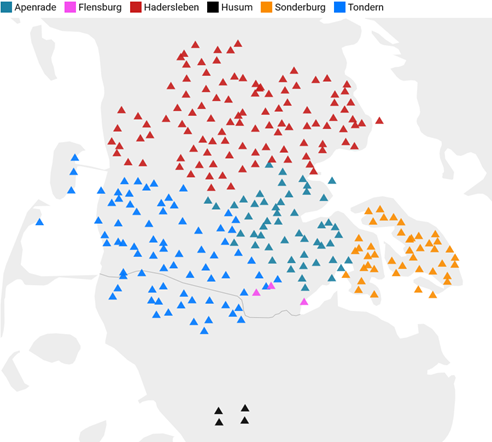

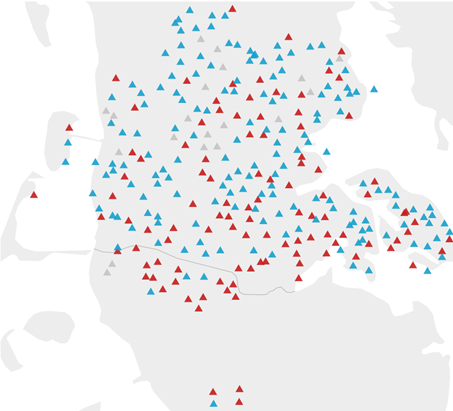

Die beiden Varianten sind nicht gleich häufig belegt: Einen nominalen externen Possessor verwenden 105 der Übersetzungen, während 163 den ‚Besitzer‘ auf eine typisch dänische Weise angeben; 19 Übersetzungen verwenden ganz andere Strukturen. Die deutsche Konstruktion wird also nicht so oft gebraucht wie die dänische, aber auch alles andere als selten (in 37 % der Fälle). Es scheint nicht plausibel, dass alle diese Übersetzungen auf Fehler im Übersetzungsprozess oder auf mangelnde Dialektkompetenz der Gewährspersonen zurückzuführen sind. Wahrscheinlicher ist, dass nominale externe Possessoren in der Grammatik der südjütischen Dialekte längst etabliert sind, und zwar als Folge des lang anhaltenden intensiven Sprachkontakts zum Deutschen. Wenn das der Fall ist, wäre zu erwarten, dass sich dieses Merkmal auch in anderen Quellen wiederfindet – und das ist auch der Fall, wie Belege aus (nicht übersetzten) Dialekttexten zeigen. Außerdem dürfte sich der Sprachkontakt nicht überall gleich stark ausgewirkt haben: Der Gebrauch der ursprünglich deutschen Konstruktion sollte sich mit zunehmender Entfernung zum Deutschen abschwächen. In der Tat lässt sich ein solcher Effekt in den Wenker-Daten nachweisen: Nominale externe Possessoren kommen zwar auch ganz im Norden des südjütischen Dialektraums vor, aber deutlich seltener als im Süden.

Das lässt sich anhand einer Kartendarstellung visuell erkennen, aber auch statistisch nachweisen (das Vorkommen der Konstruktion korreliert negativ mit der geographischen Breite; die Korrelation ist mit r = −0,31214 moderat und mit p < 0,0001 hochsignifikant). Dieses Bild entspricht mehr oder minder dem, was sich auch für andere südjütische Merkmale zeigen lässt, die mutmaßlich auf den Kontakt zum Deutschen zurückgehen.

Besser als der Ruf

Das dänische Wenker-Material ist in vielerlei Hinsicht mit Vorsicht zu genießen und natürlich nur begrenzt aussagekräftig. Der Elefant im Raum ist der Faktor Sprachkontakt: Auf den ersten Blick scheinen offensichtliche Nebeneffekte der Erhebungsmethode die gewonnenen Daten zu verfälschen, sodass man leicht zu dem voreiligen Schluss kommen kann, das Material sei kaum zu gebrauchen. Bestenfalls zeige es, was man über die südjütischen Dialekte ohnehin schon wisse. Auf den zweiten Blick aber haben die Daten einiges zu bieten, gerade wenn man gewissermaßen aus der Not eine Tugend macht und gezielt nach Auswirkungen des Sprachkontakts Ausschau hält. Dann stellt man fest: Deutscher Einfluss lässt sich nicht nur in einzelnen Wenker-Bögen feststellen und mit Verweis auf methodische Mängel wegdiskutieren, sondern ist ganz systematisch im gesamten dänischen Material nachzuweisen. Die plausibelste Erklärung dafür ist, dass die entsprechenden Strukturen in den Dialekten fest etabliert waren, Erhebungsmethode hin oder her.

Das dänische Wenker-Material ist insgesamt also viel besser als sein Ruf. Aus der Arbeit mit ihnen kann man aber auch einiges über die Tücken der Forschung lernen: Dass es bis zu einer Neubewertung des Materials so lange gedauert hat, hat mit praktischen und technischen Möglichkeiten zu tun, mit politischen Gegebenheiten – aber auch mit Vorannahmen, die unseren Blick auf sprachliche Daten prägen, aber eben auch verstellen können.

Literatur

Bennike, Valdemar/Marius Kristensen (1898–1912): Kort over de danske Folkemål. København: Gyldendal. http://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:8:2-3362315

Bjerrum, Marie (1976): Wenkers 40 sætninger på Fjoldemål 1880. In: Danske folkemål 21, 19–58.

Fleischer, Jürg (2017): Syntax und Arealität: Methoden und Resultate eines syntaktischen Wenker-Atlas. In: Christen, Helen/Peter Gilles/Christoph Purschke (Hg.), Räume, Grenzen, Übergänge. Akten des 5. Kongresses der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (IGDD) (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Beihefte. 171). Stuttgart: Steiner, 137−164, 389−391.

Fleischer, Jürg/Sten Vikner (2022): Findes der OV-sprog som også tillader VO? Om og-infinitiver i Sydslesvig. In: Ny forskning i grammatik 29, 28–49. DOI: 10.7146/nfg.v1i29.132898

Höder, Steffen (2019): Die deutsch-dänische Grenze von 1920 als Zäsur. In: Palliwoda, Nicole/Verena Sauer/Stephanie Sauermilch (Hg.): Politische Grenzen – Sprachliche Grenzen? Dialektgeographische und wahrnehmungsdialektologische Perspektiven im deutschsprachigen Raum (Linguistik – Impulse & Tendenzen. 83). Berlin/Bosten: de Gruyter, 55–76. DOI: 10.1515/9783110571110-004

Höder, Steffen/Karoline Kühl (2025). Nachbarsprache Dänisch: Mehrsprachigkeit und Minderheiten. In: Höder, Steffen/Philipp Krämer (Hg.): Nachbarsprachen – Sprachnachbarn. Mehrsprachigkeit und Sprachpolitik in Deutschlands Grenzregionen (Border Studies. Cultures, Spaces, Orders. 11). Nomos, 165–206.

Höder, Steffen (2022): Nyt lys på gamle data: Georg Wenkers sønderjyske spørgeskemaer som kontaktlingvistisk ressource. In: Målbryting 13, 29–51. DOI: 10.7557/17.6681

Höder, Steffen/Christoph Winter (2020). Deutsches im Südjütischen, Südjütisch im deutschen Dialektatlas. Zur Validität der südjütischen Wenker-Materialien. In: Fleischer, Jürg/Alfred Lameli/Christiane Schiller/Luka Szucsich (Hg.), Minderheitensprachen und Sprachminderheiten. Deutsch und seine Kontaktsprachen in der Dokumentation der Wenker-Materialien (Deutsche Dialektgeographie. 126). Hildesheim: Olms, 57–96.

Ringgaard, K[ristian] (1964): Wenkers spørgelister fra Sønderjylland. In: Sprog og kultur 24, 29–44.

Wenker, Georg (2013): Einleitung. In: Wenker, Georg: Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reichs. Gesamtausgabe. Band 1: Handschriften: Allgemeine Texte, Kartenkommentare 1889–1897. Hg. u. bearb. von Alfred Lameli. Hildesheim/Zürich/New York: Olms, 1–24.