Das aus einer mittelalterlichen Weinbauernsiedlung hervorgegangene Dorf Winzerla – 2025 feiert der Ort 700 Jahre urkundliche Ersterwähnung – ist heute mit zahlreichen Neubauten in der einstigen Feldflur ein Stadtteil der Universitätsstadt Jena. Der alte Dorfkern um die barocke Kirche erstreckt sich entlang einer Handvoll kleinerer Gassen. Hier gab es bis in das Jahr 1960/61, also vor der Überführung der bäuerlichen Betriebe in eine Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG), rund zwei Dutzend Bauerngehöfte im Voll- oder Nebenerwerb.

Auch mancher in anderen Berufszweigen tätige Bewohner war als Halter von Hühnern, Kaninchen, einer Ziege oder eines Schweins mit landwirtschaftlicher Arbeit vertraut. Das ist insofern von Bedeutung, als nämlich der lokale Dialekt mit seiner Verwurzelung in der ländlichen Lebens- und Arbeitswelt von einem Großteil der ansässigen Bevölkerung gesprochen oder doch verstanden wurde. Einiges zu den damaligen Verhältnissen im Ort erfährt man im Kapitel „Man hatte ja keine Auswahl. Bauernarbeit in Winzerla vor und nach dem Krieg“ in der Broschüre „Mir hat der Ort immer gefallen. Geschichte und Geschichten aus Winzerla“ (Warncke-Seithe 2005, 25–30). Zur älteren Geschichte Winzerlas äußert sich Reinhard Jonscher (2012, 347–359) in dem Band „Von Ammerbach bis Zwätzen. Geschichte der Jenaer Vororte“.

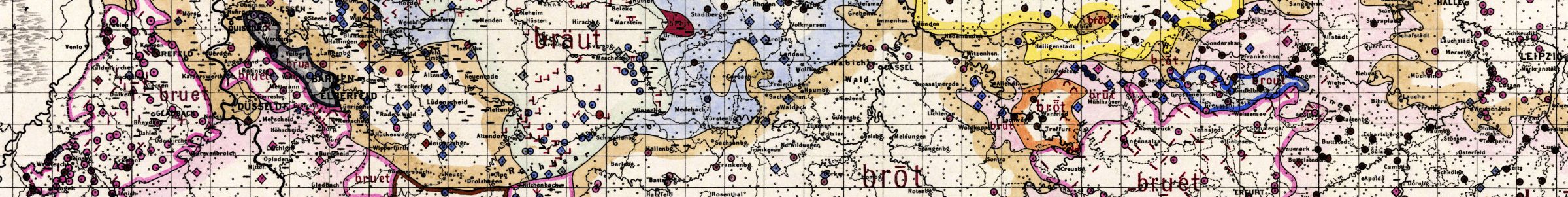

Abb. 1: Winzerla von Südost, 1938 (Aquarell von Hans Fischer, Städtische Museen Jena)

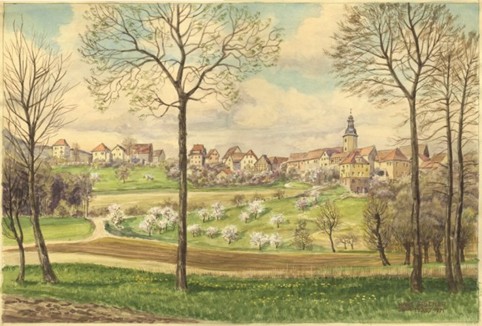

Was den Winzerlaer Dialekt einst auszeichnete, wissen wir unter anderem aus Erhebungen, die Marburger Hochschulgermanisten im 1876 begründeten Forschungsbereich „Deutscher Sprachatlas“ in den Jahren 1879/80 und 1939/40 vorgenommen hatten. Im Rahmen des Programms zur Dokumentation der Vielfalt der Mundarten oder Dialekte im ehemaligen Deutschen Reich verschickten sie in alle damaligen Schulorte Fragebögen, die von den Volksschullehrern in Zusammenarbeit mit ihren Schülern zu beantworten waren. Für den Schulort Burgau/Winzerla übernahm 1880 der in der Nähe von Magdeburg geborene Ferdinand Seemann die Aufgabe; dieser notierte damals auch, dass die Dorfbewohner keine spezielle Tracht in ihrem alltäglichen Leben trugen. 1940 beantwortete der Lehrer Max Schneider aus Vieselbach bei Weimar zusammen mit seiner Schulklasse die Fragen. Der Auftrag bestand jeweils darin, die auf dem Fragebogen vorgegebenen, schriftsprachlich und (zumeist) überregional gültigen Wörter und Sätze in die ortsübliche –ilmthüringische (vgl. Abb. 2) – Mundart zu übersetzen. Die Erhebung von 1880 hatte primär zum Ziel, den Lautbestand der jeweiligen Mundart zu erfassen; in der Erhebung von 1940 ging es um den lokalen Wortschatz. Die Fragebögen mit den Antworten sind im „Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas“ in Marburg archiviert; der Fragebogen von 1879/80 kann inzwischen auch im Internet in der Wenkerbogen-App eingesehen werden: apps.dsa.info/wenker.

Die dort aufgeführten „Mustersätze“, die sogenannten Wenkersätze, sind nach dem Marburger Sprachwissenschaftler Georg Wenker (1852–1911) benannt, der mit diesen Sätzen das Lautinventar der Ortsdialekte im Lande zu erfassen suchte, um anschließend das Ergebnis auf Karten zu übertragen und so die räumliche Verbreitung für diesen Teil des Sprachgebrauchs sichtbar zu machen sowie ggf. Erklärungen für die jeweiligen Verhältnisse zu geben. Im handgezeichneten „Sprachatlas des Deutschen Reichs“ (Wenker 1888–1923) ist das Ergebnis der Fragebogenaktion festgehalten. Der abgefragte Wortschatz andererseits kann in dem vielbändigen Werk „Deutscher Wortatlas“ (DWA) eingesehen werden.

Abb. 2: Dialekte in Thüringen. Michael Sander, derivative work: Andre Riemann, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8734771

Die Burgau/Winzerla betreffenden Fragebögen wurden von mir für diesen Beitrag ausgewertet und um eigene Beobachtungen ergänzt.

Als Besonderheit im Konsonantismus der damaligen Winzerlaer (und Burgauer) Mundart ist festzuhalten:

-nt-/-nd- > ‑ng-: Winger (Winter), ongen (unten), hinger (hinter), gefonge (gefunden), wengen (wenden)

-nd- > ‑nn-: de annern (die anderen), Kinnereien (Kindereien)

-ld-/-lt- > ‑l(l): dar ahle (der alte), ins kahle (ins kalte), balle (bald), uf’n Felle (auf dem Felde)

-pf/ ‑pf-> ‑pp: Topp (Topf), Töpper (Töpfer), Äppelbemchen (Apfelbäumchen)

-rst/-rst- > -rscht-: Dorscht (Durst), Bärschte (Bürste)

Im Vokalismus wurden Diphthonge zu Monophthongen umgewandelt:

au > o: roochen (rauchen), ech gloobe (ich glaube), dorchgeloofen (durchgelaufen), och (auch), Ogenblickchen (Augenblickchen); dazu Kürzungen wie drussen (draußen), uff (auf)

ei > e: Kleederschrank (Kleiderschrank), heeß (heiß), Beene (Beine), zwee (zwei), Fleesch (Fleisch), Fleescher (Fleischer), Seefe (Seife).

Gerundete Diphthonge wurden entrundet:

eu/äu > ei: Beile (Beule), Feier (Feuer), neie Heiser (neue Häuser), eich (euch), heite (heute), Meirchen (Mäuerchen), Leite (Leute), neigierig (neugierig), nein (neun)

Daneben beherrschten Vokalsenkungen die Aussprache:

i > e: ech (ich), emmer (immer), ben (bin), met (mit), Melch (Milch), mer (mir = wir), Tesch (Tisch), well (will), wedder (wieder)

e > a: umhar (umher), Watter (Wetter), met däm Pfare (mit dem Pferd), Pfaffer (Pfeffer), schlacht (schlecht), Schwaster (Schwester), basser (besser), Barge (Berge), racht (recht), sprache (ich spreche), gewasen (gewesen), bestallt (bestellt), vun Harzen (von Herzen), ha (niederd. he - er)

u > o: dorch (durch), Loft (Luft), Motter (Mutter), Dorscht (Durst), Hond (Hund), Gorke (Gurke), vun (von), gefonge (gefunden)

Andererseits gab es auch Vokalhebungen:

e > i: hingieh (hingehen), stieh (stehen), häme gieh (heim gehen), verstieht (versteht)

o > u: trucken (trocken), wullen (wollen), Kulle (Kohlen), Kuchleffel (Kochlöffel), huch (hoch), uhne (ohne), Ustern (Ostern), gruß (groß), Brud (Brot), su (so), schun (schon), geschmulzen (geschmolzen), uben (oben), gestuhlen (gestohlen), gebruchen (gebrochen), Wuchen (Wochen), kuchen (kochen)

a > o: ech hoh (ich habe), soh (sage), schloh (schlage), hot’r (habt ihr), Gorten (Garten), Obend (Abend), kom (kam)

und Vokalentrundungen:

hiert (hört), Kreete (Kröte), schiene (schöne), Kuchleffel (Kochlöffel), biegeln (bügeln), Bärschte (Bürste), Äppelbemchen (Apfelbäumchen).

In der Erhebung von 1880 taucht regelmäßig das eher für das niederdeutsche Dialektgebiet typische maskuline Pronomen der 3. Person Singular ha statt er auf (niederdt. he, engl. he /hiː/). Während der nachstehende Wortschatz im Winzerla der 1950er Jahre weitgehend noch Verbreitung fand, war insbesondere für den Bereich des Vokalismus eine Nivellierung in Richtung der Schriftsprache zu beobachten. Diphthonge wie au und ei wurden oft noch monophthongiert (roochen, Fleescher), eu entrundet (neigierig). Vokalsenkungen wie bei racht, Barge (recht, Berge) oder Konsonantenwechsel wie bei wengen (wenden) oder der Plural Kübe (Kühe) waren allenfalls noch bei der vor 1914 geborenen Generation üblich. Üblich war hingegen bei Namensnennung die Zweitstellung des Vornamens: (der) Büchner Harald, Stichs Peter, Gräfes ihre Beate.

Winzerlaer Wörter:

Ameise: Seechemse (rote Ameisenart, die einen ätzenden Saft ausspritzt)

ausschlagen (vom Pferd): schmeißen

Backtrog: Backmulle

barfuß: barwes, barbs’ch

belegte Brotschnitte: Bemme

Brunnen: Born

fegen: kehren

Fertigwerde: Fert’chwäre (Gestell zum Abkühlen / Lagern runder Blechkuchen)

Frühling: Frühjahr

Futterrübe: Runkel

Gans (m.): Gansert

Halt den Mund!: Halt die Gusche!

Hebamme: Kindfrau

Iltis: Ratz (n.)

Jauche: Sutte

Kalb (f.): Mutschenkalb

Kaninchen (zahm): Karneckel

Kartoffelpuffer: Dätscher

Katze (m.): Katzert

Kiefernzapfen (pl.): Kuhmutsche, Kienäppel

kneifen: knieben

Knospe: Knuppe

Kreisel (Spielzeug): Dorle (f.)

(Ziegen-)Lamm: Heppchen

(Geld an jem.) leihen: borgen

Libelle: Wasserjumfer

Löwenzahn: Bimbaum

(Gras mit der Sense) mähen: hauen

(Korn mit der Sense) mähen: schneiten

Marienkäfer: Mutschekiebchen

Nachharke: Rechen, (Verb) rechen

nachher: nachen

(rhetorische Versicherung) nicht wahr?: gelle?

Ohrwurm: Ohrenknieper

Pate, Patin: Gevatter, Gevatterin

Pflaume: Quetschge

pflügen: ackern

Pflugwende: Vorart (f.)

Werkzeug zum Durchstechen von Leder: Pfrieme (f.)

Sense mit Hammer schärfen: dengeln

Wochentag vor Sonntag: Sonnabend

Roggen: Korn

Rotkraut: Blaukraut

Sauger: Nuckel

Schaufel: Schippe

(auf dem Eis) schlittern: glennern

Schornsteinfeger: Essenkehrer

Schubkarren: Radeberle

Stangenkäse: (scherzhaft) Truthahn

Zugholz: Ortscheit (n.)

Viehbremse: Brähme

Ziege: Heppe

(Wagen) ziehen: zerren

weinen: heulen

der Weg zwischen den Häusern: der Weg durch die Häuser

Kirschen / Äpfel klauen: (von Kindern gebraucht) in die Kirschen / Äppel gehn

Kommandos an ein Pferdegespann: hüa! (los!), harweg! (nach links!), hotteweg! (nach rechts!), janeweg! (geradeaus!)

Zu den grammatischen Besonderheiten der thüringischen Dialekte und mehr Informationen zum reichhaltigen Mundartwortschatz vgl. beispielsweise Spangenberg (1994).

Literatur

DWA = Deutscher Wortatlas (1951–1980). Hrsg. von Walther Mitzka und [ab Band 5] Ludwig Erich Schmitt. [Ab Band 18:] Redigiert von Reiner Hildebrandt. 22 Bände. Gießen.

Jonscher, Reinhard (2012). Von Ammerbach bis Zwätzen. Geschichte der Jenaer Vororte. Jena (Bausteine zur Jenaer Stadtgeschichte. 15).

Spangenberg, Karl (1994). Kleines Thüringisches Wörterbuch. Rudolstadt & Jena.

Warncke-Seithe, Eberhard (2005). Mir hat der Ort immer gefallen. Geschichte und Geschichten aus Winzerla. Berarbeiter der Texte: Dr. Reinhard Jonscher. Jena.

Wenker, Georg (1888–1923). Sprachatlas des Deutschen Reichs. Marburg: Handgezeichnet.

Diesen Beitrag zitieren als:

Nail, Norbert. 2025. Zum Dialekt des Dorfes Winzerla bei Jena. Sprachspuren: Berichte aus dem Deutschen Sprachatlas 5(1).